Los poderes de la

literatura.

Jaques-Alain Miller

(Fragmento de: Un comienzo en la vida. De Sartre a Lacan, Síntesis, 2003)

Nuestra intención –que no es aquí

sino su declaración- es que la literatura se someta a estudios relativos no a

sus efectos, sino a sus poderes.

Poder: no se trata de lo que sobre sí misma puede la literatura.

Por ello, los ensayos que

componen estos primeros estudios no le reconocen un fuera –salvo que se

determine por medio de esta abstracción una exterioridad que se revele en su

dentro, hasta el punto en que se convierte en central para su sistema y se

identifica con su principio-. Así pues, el relato de Borges se produce como

ficción a partir de la ausencia de los libros que no es.

Por ello, los ensayos que

componen estos primeros estudios no le reconocen un fuera –salvo que se

determine por medio de esta abstracción una exterioridad que se revele en su

dentro, hasta el punto en que se convierte en central para su sistema y se

identifica con su principio-. Así pues, el relato de Borges se produce como

ficción a partir de la ausencia de los libros que no es.

Poderes de la literatura, en

nuestra opinión, lo que en ella se reduce al tratamiento del lenguaje por su

estructura, rechazando el significado-para-el-lector a la posición de un efecto

de transformación. Poderes pues, sobre la significación, de lo insignificado

del significante.

Esto basta para hacer comprender

que el concepto de estos poderes no podría hallar su sitio en las doctrinas en

que el lenguaje esta con el mundo en la relación del significante con el

significado. Éste es el error de Sartre –tal como se enuncia directamente en su

intervención en el debate del antiguo Clarté,

acogida favorablemente por el público del Barrio Latino como la bien pensante

mejor pensada-. Éste es debido a la confusión del significado con el objeto con

el que se acomoda en lo real, tras lo cual la designación se ve promovida a uso

natural del significante, y su reflexión a alineación, cuya función, atribuida

al significado, elude la dimensión sistemática de la significación.

Si se la circunscribe por lo

contrario como tal, sus leyes nos aseguran que el discurso se constituye al

hablar de sí (todo lenguaje es metalenguaje),

de tal forma en la empresa de cerrarse sobre

sí abre en sí una falla que

resulta ser irreductible en la formalización lógica (no hay meta-lenguaje).

Se nos concederá por lo menos

que, para enterarse, con algún rigor, de lo que Sartre considera “redoblamiento

reflexivo de ciertos signos sobre otros signos”, sea preciso repartirlo en las

cuatro estructuras dobles de la relación código-mensaje: mensaje que remite al

mensaje, código que remite al código, mensaje que remite al código, código que

remite mensaje. Se considerará, si se quiere, que las tres lecturas siguientes

se realizan a través de estas claves. Se verá, en particular, en una gramática

en la que esboza el diseño de la Mise à

mort, la función singular que puede asumir el “yo”, en tanto que enunciado

que se transgrede hacia lo existente.

Sin embargo, lo que distingue

para nosotros a Aragón, Borges, Gombrowicz, no es que se comenten ellos en el

acto de escribir –ya que también, “toda gran obra tiende, como su propia

asíntota, a no tener más que su composición como tema”-. Es que huyendo del mal

infinito de una diferencia suya incesantemente reducida, y cortando bruscamente

un progreso casi-introspectivo hacia la autonen

un punto, realizan el límite de la asíntota-. A partir de lo cual,

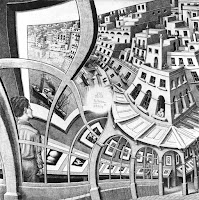

encarnada su imposible presencia (véase el personaje anamórfico de Olek en La Pornographie), convertida de hecho

la composición en tema, se construye un relato a medida que se enuncia el

sistema que lo sostiene.

imia que quedaría bajo la

dependencia de una toma-de-conciencia -

imia que quedaría bajo la

dependencia de una toma-de-conciencia -

“Una literatura cuyo sistema se

apercibe está perdida”, decía Valéry. Pero no es así: comienza una literatura

otra, asíntota acabada, maquina montada con el solo fin de permitir la

descripción de su funcionamiento. Así es como, bajo la mano de Edison, que

acaba de ensamblarlo, se entreabre Hadaly, adorable autómata de resortes

singulares, exasperando el deseo, de no tener secreto –de no ser sino un

secreto-. ¿Quién podría gozar de él? Edison se olvidó de regular su desarreglo.

Aragón,

Borges, Gombrowicz son ingenieros de otra fuerza: vean cómo ponen su

grano de arena.

(Publicado originalmente en Cahiers marxistes-léninistes, n.º 8,

enero 1966).

La orientación de la

novela. (Fragmento de: Un comienzo en la vida. De Sartre a Lacan, Síntesis, 2003)

La novela no es interminable.

Género literario, que un día

comenzó. El haber nacido lo ha destinado a la muerte, y a lo largo de su

devenir se expone a la ley que necesita su extinción: tras haber conocido

estados en número finito, halla su posición de reposo. Esta parada le construye

un destino. Hay que entender por destino un sistema –no tan perfecto que no

admita la contingencia remanente- que ofrece el embrollo manifiesto de la

historia literaria.

Se querrá ejemplificar aquí de la

novela su información inicial –sea lo que transforma para emprender su proceso:

el mito –y su información conclusiva- cuando, agotada, trata su propia ley, que

viene entonces a transformar el proceso que comanda.

Se querrá ejemplificar aquí de la

novela su información inicial –sea lo que transforma para emprender su proceso:

el mito –y su información conclusiva- cuando, agotada, trata su propia ley, que

viene entonces a transformar el proceso que comanda.

La auto-aplicación de la novela

le impide cesar a partir de ese momento. Terminada, aunque indefinida, entra en

lo interminable.

Que la novela transforma el mito,

se puede ver en las sustituciones de ananké

por tychè, la palabra conminatoria de

los oráculos por los azares heroicos de una libertad, las coerciones de un

saber teogónico por las certidumbres intimas y demoníacas, mutaciones de

instancias que dejan el argumento invariado. El relato mítico se distingue por

el hecho de que funciona en el mismo una cosa sin razón (que Georges Duménzil

nos indica en el furor, principio de

un “determinismo irracional”). La novela se define por racionalizarla al

motivarla: la consecución (secuencia de los episodios) tolera, imperturbada, el

desplazamiento de la consecuencia, mientras que la figuración heredada

encuentra aplicación en el nuevo género. De este modo, la mujer impúdica, aquí

reina irlandesa, amedrenta al héroe para aplacarlo, ahí, amante más que romana,

lo enardece.

La racionalización novelesca es

pues la introducción en el argumento del mito de los cálculos psicológico y

jurídico del interés, o sea la motivación y el juicio, doble discriminación que

consagra a Horacio como responsable y lo convierte en persona propiamente

dicha. Por el contrario, el furor

muestra al héroe al despersonalizarlo.

Motivación implica

interpretación, lo cual justifica a Tito Livio que por miramiento siempre pone

un sive…sive en la versión mítica y la solución prosaica, ella misma a

menudo plural interpretación implica equivocidad: en un carácter, tensión de

posibles y convergencia de rasgos opuestos, que la in

extremis a Horacio glorioso.

persona hace compatible. El

mito divide este mixto: se verán ejemplos en la india (Indra delega en Trita su

culpabilidad en el crimen necesario) y en Persia (doble héroe, doble proeza,

doble historia). Le falta el juego de manos del derecho romano que conduce a

Horacio culpable a la muerte-para salvar

En el otro extremo del recorrido

Aragón y Gombrowicz no serán mal

recibidos, recomenzando en algunos de sus héroes escisiones similares, donde la

novela capta su doble. Aragón hará que Ant(h)oine pierda su reflejo en el

espejo y las insignias de su unidad. Gombrowicz hará superflua la participación

de Skuziak en la intriga, y gratuito su acto.

Poner a esta distancia la

psicología y sus razones suficientes, es, a buen seguro, retornar al mito.

1967